東西で異なる「見るなの座敷」の結末——「あわれの心性」による完全美

- 男女の軌跡(「うぐいすの里」)

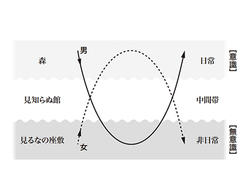

(河合隼雄『昔話と日本人の心』図1をもとに作成)

日本におけるユング心理学の第一人者である臨床心理学者・河合隼雄は『昔話と日本人の心』で、日本人の心のあり方を独自の視点で読み解きました。数ある昔話の中から、著者が最初に選んだのは「うぐいすの里」の物語です。ディテールの異なる類話が全国各地で採取されていますが、ここでは岩手県遠野地方に伝わる話を取り上げています。京都大学教授・臨床心理学者の河合俊雄(かわい・としお)さんが、隼雄による物語の解釈をわかりやすく説明します。

* * *

物語は、若い樵夫(きこり)が森の中で立派な館を見つけるシーンから始まります。あるはずのない館で彼が出会ったのは、一人の美しい女性でした。彼女は彼に留守を頼み、彼女がいない間、奥の座敷を覗いてくれるなと言い残して出かけます。昔話によくみられる「見るなの座敷」の物語です。

彼は「見るな」の禁を破り、その館に美しい調度をしつらえた座敷がいくつもあることを知ります。そして、花の香りに満ちた七つ目の座敷で鳥の卵を三つ見つけ、これを誤って割ってしまいます。そこに女性が戻ってきて、「あなたはわたしの三人の娘を殺してしまいました。娘が恋しい、ほほほけきょ」と恨めしそうに泣き崩れ、彼女は一羽のうぐいすとなって飛び去っていく─というお話です。

「見るなの座敷」をモチーフとした物語は西洋にもあります。しかし、西洋に伝わる類話を「うぐいすの里」と比べてみると、驚くほど好対照をなしていることがわかります。例えばフランスに伝わる「青ひげ」では、青ひげの男と結婚した女性が「見るな」といわれた部屋を覗き、そこでたくさんの死体を目にします。それは青ひげの先妻たちでした。彼女も青ひげに殺されかけますが、そこに現れた彼女の兄たちに助けられ、そののち立派な男性と結婚してハッピーエンドを迎えます。

「うぐいすの里」では女性が禁じ、男性が禁を破っていますが、「青ひげ」では、男性が禁じ、女性がその禁を破るという設定になっています。前者の「見るなの座敷」が美しい調度や花の香りで彩られていたのに対し、「青ひげ」の妻が目撃したのは、おぞましい死体の山でした。それを見た女性が殺されかけるのに対し、うぐいすは恨みごとをいうばかりで、男を罰したりはしていません。また、後者の「見るなの座敷」が青ひげの家にあるのに対し、うぐいすの館は、そこにあるはずのない、いわば幻の館です。すべてが対照的な中で、著者が特に注目したのはエンディングの違いでした。「見るなの座敷」というモチーフにおいて、西洋では「青ひげ」のように禁を破ることから結婚に至ることが多いのに対し、日本の昔話では、クライマックスで女性が消え去り、結婚という結末に至らないことが多いのです。

これは昔話のみならず、近代文学においても認められる日本の物語の特徴といえるでしょう。川端康成の作品や、河合隼雄が好んだ夏目漱石、村上春樹の代表作をみても、男女が結ばれるハッピーエンドのストーリーは少数派です。

ユング心理学では、結婚(男女の結合)を人格の統合や完成を表すイメージと捉えます。結婚に至らないということは、日本人の人格統合の弱さ、あるいは欠陥を示唆することになってしまいます。

しかし河合隼雄は、結合が生じていないのではなく、そこには「無」が生じていると、肯定的に解釈することもできるのではないかと指摘します。二人の間に「何も起こらなかった」を英訳すると “Nothing has happened.” となりますが、これを語順通りに日本語訳すれば、確かに「無が生じた」となります。

本来「無」は否定も肯定も超えた存在である。(略)それは、日常・非日常、男・女などの区別を超えて、一切をその中に包含してしまう円へ変貌する。それは無であって有である。

「うぐいすの里」の最初のシーンと最後のシーンは同じです。若い樵夫は不思議な体験をしますが、気がつくと、館を見つける前と同じ野中の森にいます。しかし、何も起こらなかったかのように見える物語の起点と終点との間には、物語によって描かれた円があり、その中にすべてが内包されて「有る」ということです。結婚に至るわけでも、厳罰が下されるわけでもない「うぐいすの里」は、西洋的には未完の物語ということになるでしょう。しかし著者は、消え去る女性が読み手の心に作用して生み出す「あわれ」という感情によって、物語は一つの完成をみているのだと指摘します。

「あわれ」とは、われわれの物語に即して言えば、完結に至る寸前における、プロセスの突然の停止によって引き起こされる美的感情である。

「あわれ」は、単なる「sadness(悲しみ)」ではありません。儚(はかな)さを慈しむ美意識によって感受される、日本人に独特の心情です。吉田兼好が「花は盛りに、月は隈(くま)なきをのみ、見るものかは」と謳ったように、結婚の成就をみない物語も、結合が欠けていることを含めて、一つの完全美を実現しているのです。

「うぐいすの里」の物語は、普通に読めば樵夫が主体で、うぐいすは客体です。きこりの─つまり男性の視点で読み解くことも可能だったでしょう。しかし著者は敢えて、うぐいすの─つまり客体として描かれた女性を軸にこれを読み解いています。

日本の昔話は「男性の目」ではなく、「女性の目」でみるとき、その全貌が見えてくるように思われる。(略)「女性の目」で見ると言うことは、換言すると、日本人の自我は女性像によって示す方が、より適切ではないかと言うことになる。日本の社会制度としての強い父権制は、このような心理的事実にできるかぎり目を閉じさせるはたらきをしてきたように思われる。しかしながら、一般的、公的なものを裏から補償する機能をもつ昔話においては、女性の英雄たちが自由に活躍できたのである。

民衆が語り継いできた昔話は、社会の公的な表舞台を裏から補償するものだと著者はいいます。ゆえに昔話の世界では、表舞台に立つ男性より、それを裏から営々と支えてきた女性のほうが躍動し、日本人の心の動きをありありと伝えてくれると考えたのです

■『NHK100分de名著 河合隼雄スペシャル』より

* * *

物語は、若い樵夫(きこり)が森の中で立派な館を見つけるシーンから始まります。あるはずのない館で彼が出会ったのは、一人の美しい女性でした。彼女は彼に留守を頼み、彼女がいない間、奥の座敷を覗いてくれるなと言い残して出かけます。昔話によくみられる「見るなの座敷」の物語です。

彼は「見るな」の禁を破り、その館に美しい調度をしつらえた座敷がいくつもあることを知ります。そして、花の香りに満ちた七つ目の座敷で鳥の卵を三つ見つけ、これを誤って割ってしまいます。そこに女性が戻ってきて、「あなたはわたしの三人の娘を殺してしまいました。娘が恋しい、ほほほけきょ」と恨めしそうに泣き崩れ、彼女は一羽のうぐいすとなって飛び去っていく─というお話です。

「見るなの座敷」をモチーフとした物語は西洋にもあります。しかし、西洋に伝わる類話を「うぐいすの里」と比べてみると、驚くほど好対照をなしていることがわかります。例えばフランスに伝わる「青ひげ」では、青ひげの男と結婚した女性が「見るな」といわれた部屋を覗き、そこでたくさんの死体を目にします。それは青ひげの先妻たちでした。彼女も青ひげに殺されかけますが、そこに現れた彼女の兄たちに助けられ、そののち立派な男性と結婚してハッピーエンドを迎えます。

「うぐいすの里」では女性が禁じ、男性が禁を破っていますが、「青ひげ」では、男性が禁じ、女性がその禁を破るという設定になっています。前者の「見るなの座敷」が美しい調度や花の香りで彩られていたのに対し、「青ひげ」の妻が目撃したのは、おぞましい死体の山でした。それを見た女性が殺されかけるのに対し、うぐいすは恨みごとをいうばかりで、男を罰したりはしていません。また、後者の「見るなの座敷」が青ひげの家にあるのに対し、うぐいすの館は、そこにあるはずのない、いわば幻の館です。すべてが対照的な中で、著者が特に注目したのはエンディングの違いでした。「見るなの座敷」というモチーフにおいて、西洋では「青ひげ」のように禁を破ることから結婚に至ることが多いのに対し、日本の昔話では、クライマックスで女性が消え去り、結婚という結末に至らないことが多いのです。

これは昔話のみならず、近代文学においても認められる日本の物語の特徴といえるでしょう。川端康成の作品や、河合隼雄が好んだ夏目漱石、村上春樹の代表作をみても、男女が結ばれるハッピーエンドのストーリーは少数派です。

ユング心理学では、結婚(男女の結合)を人格の統合や完成を表すイメージと捉えます。結婚に至らないということは、日本人の人格統合の弱さ、あるいは欠陥を示唆することになってしまいます。

しかし河合隼雄は、結合が生じていないのではなく、そこには「無」が生じていると、肯定的に解釈することもできるのではないかと指摘します。二人の間に「何も起こらなかった」を英訳すると “Nothing has happened.” となりますが、これを語順通りに日本語訳すれば、確かに「無が生じた」となります。

本来「無」は否定も肯定も超えた存在である。(略)それは、日常・非日常、男・女などの区別を超えて、一切をその中に包含してしまう円へ変貌する。それは無であって有である。

「うぐいすの里」の最初のシーンと最後のシーンは同じです。若い樵夫は不思議な体験をしますが、気がつくと、館を見つける前と同じ野中の森にいます。しかし、何も起こらなかったかのように見える物語の起点と終点との間には、物語によって描かれた円があり、その中にすべてが内包されて「有る」ということです。結婚に至るわけでも、厳罰が下されるわけでもない「うぐいすの里」は、西洋的には未完の物語ということになるでしょう。しかし著者は、消え去る女性が読み手の心に作用して生み出す「あわれ」という感情によって、物語は一つの完成をみているのだと指摘します。

「あわれ」とは、われわれの物語に即して言えば、完結に至る寸前における、プロセスの突然の停止によって引き起こされる美的感情である。

「あわれ」は、単なる「sadness(悲しみ)」ではありません。儚(はかな)さを慈しむ美意識によって感受される、日本人に独特の心情です。吉田兼好が「花は盛りに、月は隈(くま)なきをのみ、見るものかは」と謳ったように、結婚の成就をみない物語も、結合が欠けていることを含めて、一つの完全美を実現しているのです。

「うぐいすの里」の物語は、普通に読めば樵夫が主体で、うぐいすは客体です。きこりの─つまり男性の視点で読み解くことも可能だったでしょう。しかし著者は敢えて、うぐいすの─つまり客体として描かれた女性を軸にこれを読み解いています。

日本の昔話は「男性の目」ではなく、「女性の目」でみるとき、その全貌が見えてくるように思われる。(略)「女性の目」で見ると言うことは、換言すると、日本人の自我は女性像によって示す方が、より適切ではないかと言うことになる。日本の社会制度としての強い父権制は、このような心理的事実にできるかぎり目を閉じさせるはたらきをしてきたように思われる。しかしながら、一般的、公的なものを裏から補償する機能をもつ昔話においては、女性の英雄たちが自由に活躍できたのである。

民衆が語り継いできた昔話は、社会の公的な表舞台を裏から補償するものだと著者はいいます。ゆえに昔話の世界では、表舞台に立つ男性より、それを裏から営々と支えてきた女性のほうが躍動し、日本人の心の動きをありありと伝えてくれると考えたのです

■『NHK100分de名著 河合隼雄スペシャル』より

- 『河合隼雄スペシャル 2018年7月 (100分 de 名著)』

- NHK出版

- 566円(税込)

- >> Amazon.co.jp

- >> HonyaClub.com

- >> HMV&BOOKS